【実務で使える】なぜなぜ分析とは?やり方・テンプレート・失敗しない進め方をWebマーケ事例で解説

なぜなぜ分析の正しいやり方とは?テンプレート付きで失敗しない進め方を解説

「なぜなぜ分析をやっているのに、結論が浅い」

「結局、担当者の責任追求で終わってしまう」

Webマーケティングの改善MTGで、こんな経験はありませんか?

広告のCVR(コンバージョン率)が下がった、LPの離脱率が高い、メルマガの開封率が伸びない。こうした問題に対して「なぜ?」を繰り返しても、「確認不足だった」「注意が足りなかった」という精神論で終わってしまうケースは少なくありません。

実は、なぜなぜ分析は「正しいやり方」を知らないと、簡単に形骸化してしまうフレームワークです。正しく運用できれば、原因の見立て精度が上がり、再発防止策の検討に役立つことがあります。

本記事では、Webマーケター・デジタルマーケ担当者の皆様に向けて、会議でそのまま使えるなぜなぜ分析のやり方・テンプレート・失敗しないコツを、実務事例とともに解説します。

なぜなぜ分析がうまくいかない理由

なぜなぜ分析を導入しても成果が出ない組織には、共通するパターンがあります。まずは「うまくいかない理由」を理解することで、失敗を回避しましょう。

会議が犯人探しで終わるケース

なぜなぜ分析でもっとも多い失敗パターンが、「誰のせいか」を追求する犯人探しになってしまうケースです。

たとえば、「広告のCVRが先月比で20%低下した」という問題に対して、次のような分析をしてしまうことがあります。

- なぜ? → 担当者がクリエイティブを変更したから

- なぜ? → 担当者が効果検証をしなかったから

- なぜ? → 担当者の確認が甘かったから

このように分析を進めると、結論は「担当者の注意不足」となり、対策は「今後は気をつける」で終わります。これでは組織としての再発防止策にはなりません。

なぜなぜ分析の目的は、個人を責めることではなく、仕組みやプロセスの問題を発見することです。「誰がやったか」ではなく「なぜ起きたか」に焦点を当てることが重要です。

原因が抽象的で行動につながらないケース

もう一つの典型的な失敗は、原因が抽象的すぎて具体的なアクションに落とし込めないケースです。

たとえば、「LPの離脱率が高い」という問題に対して、次のような分析結果になることがあります。

- 結論:ユーザーのニーズを把握できていなかったから

この結論は一見正しそうに見えますが、「では何をすればいいのか?」が明確になりません。抽象的な原因からは、抽象的な対策しか生まれないのです。

なぜなぜ分析では、「具体的に何が・どのように問題だったのか」を明確にすることで、実行可能な解決策につなげることができます。

なぜなぜ分析とは?基本の考え方

ここからは、なぜなぜ分析の基本を押さえていきましょう。すでにご存知の方も、改めて「正しい理解」を確認することで、分析の精度が上がります。

なぜなぜ分析の定義と目的

なぜなぜ分析(5 Whys)は、トヨタ生産方式(TPS)の文脈で広く知られる問題解決手法です。

「なぜ?」を繰り返して原因を掘り下げ、根本原因の候補を特定し、解決策の検討につなげる手法です。英語圏では「5 Whys」と呼ばれることがあります。

この手法を用いることで、表面的な原因だけでなく、その背後にある潜在的な要因を明らかにできます。これにより、解決策をより的確に設定し、問題の再発を防ぐことが可能になります。

「5回のなぜ」に固執しなくてよい理由

なぜなぜ分析といえば「5回なぜを繰り返す」というイメージがあります。しかし、5回は目安として扱われることが多く、回数よりも原因の掘り下げが妥当かを重視します。

重要なのは回数ではなく、「これ以上掘り下げると自分たちでは解決できない領域に入る」というポイントを見極めることです。

たとえば、3回目のなぜで「承認フローが整備されていなかった」という組織的な原因にたどり着いた場合、それが真因であれば分析を終了して対策に移るべきです。逆に、5回繰り返しても「景気が悪いから」のような自分たちでコントロールできない原因にしかたどり着かない場合は、途中で方向を修正する必要があります。

回数はあくまで目安であり、「真因にたどり着くまで」が正しい基準です。

なぜなぜ分析のやり方【実務で使える手順】

では実際に、なぜなぜ分析をどのように進めればよいのでしょうか。ここでは、Webマーケティングの現場ですぐに使える3つのステップを解説します。

STEP1:問題(事象)を具体的に定義する

なぜなぜ分析のはじまりで、もっとも重要なのが問題(事象)の設定です。問題が曖昧なほど、原因も曖昧になり、最適な解決策を見つけることが難しくなります。

問題設定のNG例とOK例

問題が起きた経緯も整理する

問題を設定したら、その問題が起きた経緯も整理しましょう。経緯を把握していないと、分析の途中で不明点が出てきて、「なぜ」の流れが途切れてしまいます。

経緯を整理するために確認したいこと:

- その問題の起点(いつ・どこで発生したか)

- 起点に至った経緯や背景

- 一連の流れに関わったメンバー(役割で記載、個人名は不要)

- 時間軸・実施した施策の内容

STEP2:「なぜ?」を繰り返し真因を掘り下げる

問題と経緯が整理できたら、「なぜ?」を繰り返して原因を深掘りします。

「なぜ?」を繰り返す際のポイント

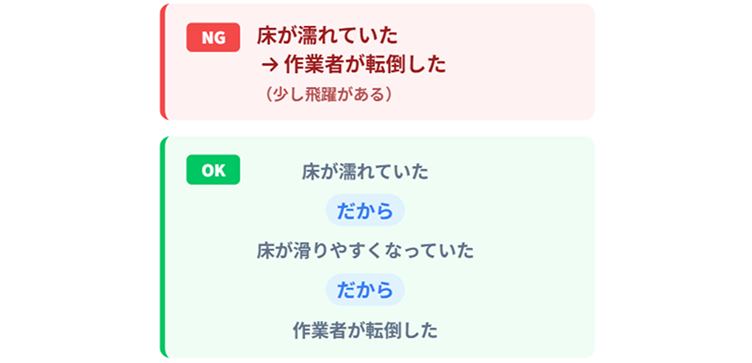

①論理的なつながりを確認する

「なぜ?」に対する答えが論理的でないと、真因にたどり着けません。「なぜ」と「答え」の間に論理的な飛躍がないか確認します。精神論ではなく事実に基づいているかが重要です。

②「だから」で逆算して確認する

「なぜ」と答えのつながりが飛躍していないか確認するには、逆方向から「だから」で読み返す方法が有効です。

たとえば、「床が濡れていた → 作業者がこけた」は「床が濡れていた、だから作業者がこけた」と読むと少し飛躍があります。

正しくは、「床が濡れていた → 床が滑りやすくなっていた → 作業者がこけた」のように、間に入る要素を補完します。

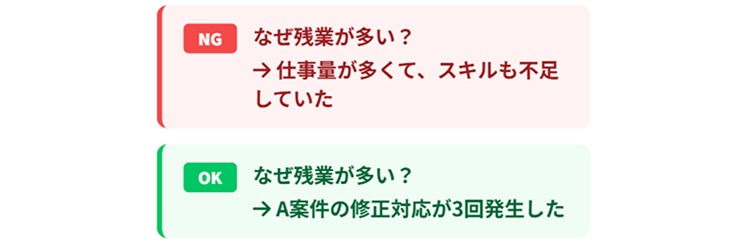

③1つの「なぜ」に複数の要素を入れない

1つの「なぜ」に複数の要素を含めると、分析が曖昧になります。

複数の原因がある場合は、それぞれ別のルートとして分岐させて分析を進めましょう。

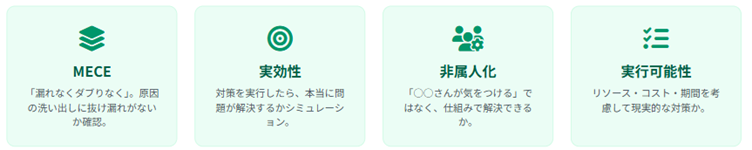

STEP3:解決策を構造的に整理する

真因が特定できたら、その原因に対する解決策を決めます。解決策を設定する際は、以下の4つの観点でブラッシュアップすると、より客観的で実行可能な対策になります。

解決策チェックの4ステップ:

- MECEで分析できているか確認

MECE(ミーシー)とは「Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive」の略で、「漏れなくダブりなく」という意味です。原因の洗い出しに抜け漏れがないか確認しましょう。 - 本当にこの策で問題解決できるか確認

対策を実行したら、本当に問題が解決するかをシミュレーションします。 - 属人的な解決策になっていないか確認

「○○さんが気をつける」のような個人依存の対策ではなく、仕組みで解決できる方法を考えます。 - 実行可能な解決策か確認

理想的でも実行できない対策は意味がありません。リソース・コスト・期間を考慮して現実的な対策を設定しましょう。

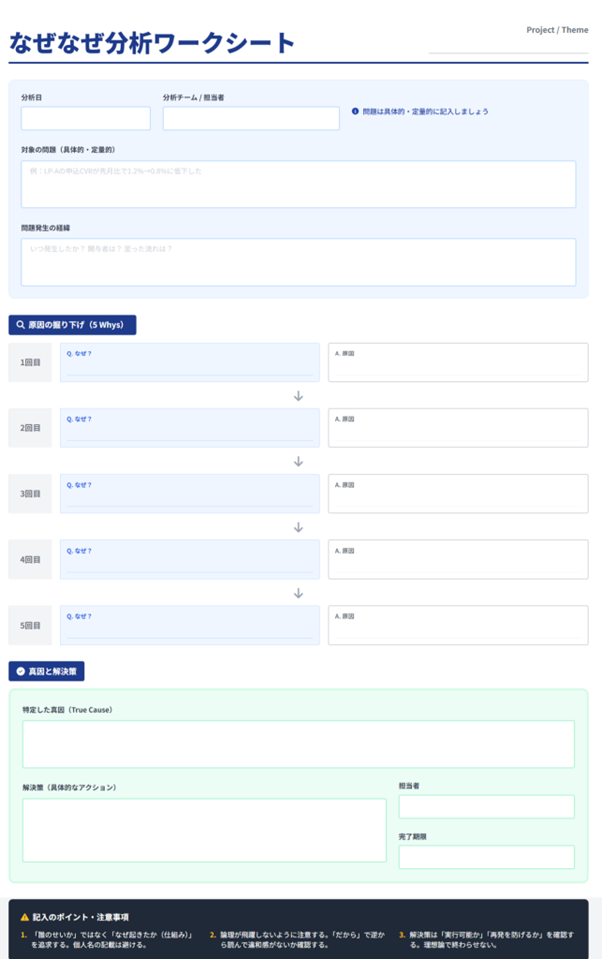

なぜなぜ分析のテンプレート・フォーマット

ここからは、会議でそのまま使えるテンプレートをご紹介します。フォーマットを統一することで、分析の質が安定し、チーム内での共有もスムーズになります。

基本テンプレート(1枚で完結)

以下は、なぜなぜ分析を1枚で完結させる基本テンプレートです。

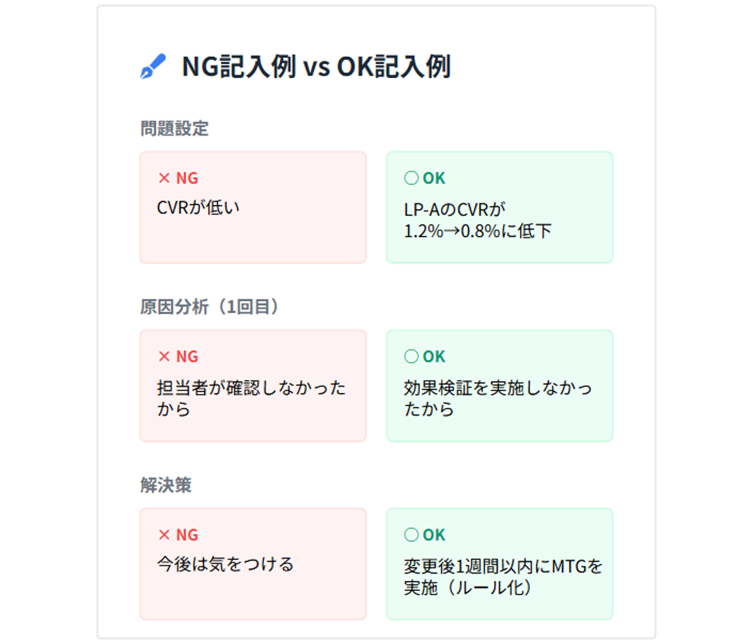

NG記入例とOK記入例の比較

テンプレートを使っても、記入の仕方を間違えると効果が半減します。よくあるNG例とOK例を比較してみましょう。

問題設定のNG例とOK例

上記のNG例は「個人責任」に帰結し、仕組みの改善が進まない、対策が「気をつける」「意識する」などの精神論になり、再発防止にならない記載になっています。

Webマーケ改善でのなぜなぜ分析の具体例

ここでは、Webマーケティングの現場でよくある「CVRが低い」という問題を題材に、なぜなぜ分析の具体例を紹介します。

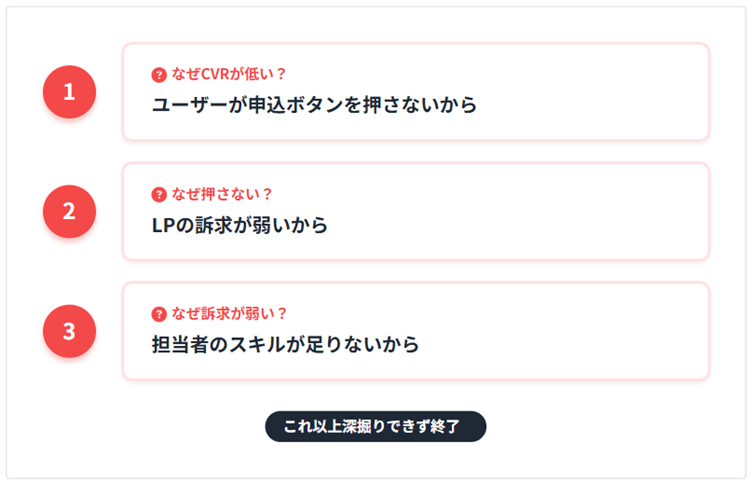

「CVRが低い」ケースのNG分析例

まずは、よくある失敗パターンを見てみましょう。

問題:LP-Aの申込CVRが目標2.0%に対して0.8%にとどまっている

このNG例の問題点:

- 「訴求が弱い」が抽象的で、何を改善すべきか不明

- 「担当者のスキル不足」で個人責任に帰結している

- 3回目で止まっており、仕組みの問題に到達していない

再発防止策が打てず、同じ失敗を繰り返す可能性が高いです。

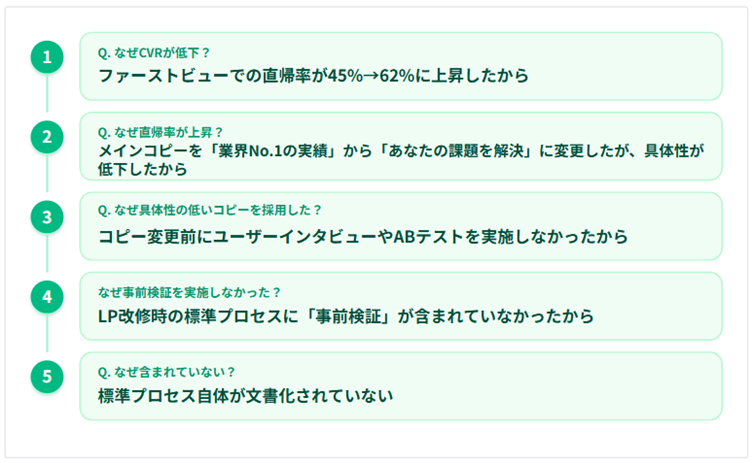

テンプレ-トを使った改善後の分析例

同じ問題を、正しいやり方で分析し直してみましょう。

問題:LP-Aの申込CVRが目標2.0%に対して0.8%にとどまっている(期間:2024年10月1日〜31日)

経緯:

- 10月1日:LPのファーストビュー・メインコピーを変更

- 10月15日:CVR低下を確認(1.2%→0.8%)

- 10月20日:改善MTGを実施

真因: LP改修の標準プロセスが文書化されておらず、事前検証(ユーザー調査・ABテスト)がスキップされていた

解決策:

| 対策 | 担当 | 期限 |

|---|---|---|

| LP改修の標準プロセスを文書化する | PMリーダー | 11月15日 |

| 標準プロセスに「事前ユーザー調査」「ABテスト実施」を必須項目として追加 | PMリーダー | 11月15日 |

| 改修後1週間以内に効果検証MTGを実施するルールを設定 | チーム全員 | 11月20日〜運用開始 |

このように具体的数値をもとに事実に基づいた分析を行い、論理的に繋がった分析を行うことで、自分たちで制御できる真因に到達することができ、最終的に実行可能な解決策を出すことができます。

なぜなぜ分析を失敗しないためのチェックリスト

最後に、なぜなぜ分析を実施する際に確認すべきチェックポイントを整理します。分析の前後でこのリストを確認することで、よくある失敗を防げます。

個人責任にしていないか

問題発生の経緯には、必ずといっていいほど「誰か」が関与します。しかし、「誰のせいか」で分析を進めると、具体的な解決策にはつながりません。

あくまで必要な情報は「どんな役割の人物が関与していたか」であり、個人名ではありません。

チェックポイント:

- 「○○さんが〜」という表現になっていないか

- 「注意不足」「確認不足」で終わっていないか

- 対策が「気をつける」「意識する」になっていないか

改善の方向性:「誰のせいか」ではなく「なぜ起きたのか」に注目し、フローやマニュアルなどの組織的な原因に目を向けましょう。

解決不能な原因で止まっていないか

分析を進めていくと、「景気が悪いから」「競合が強いから」など、自分たちではどうしようもできない原因にたどり着くことがあります。

その場合は、それ以上分析を進めても意味がありません。自分たちで解決できる原因を探す方向に修正しましょう。

チェックポイント:

- 「市場環境が〜」「業界全体が〜」という結論になっていないか

- 対策を打てない外部要因で止まっていないか

改善の方向性:外部要因が出てきたら、「その状況下で自分たちにできることは何か」という視点で分析をやり直します。

解決策が実行可能か

せっかく真因を特定しても、解決策が実行できなければ意味がありません。理想的な対策を考えるだけでなく、現実的に実行できるかどうかを必ず確認しましょう。

チェックポイント:

- 担当者と期限が明確になっているか

- 必要なリソース(予算・人員・ツール)は確保できるか

- 対策の効果を測定する方法が決まっているか

改善の方向性:対策が大きすぎる場合は、まず実行できる小さなアクションに分解します。たとえば「LP改修プロセスを全面刷新する」ではなく、「まずチェックリストを1枚作成する」から始めましょう。

まとめ

なぜなぜ分析は、原因を掘り下げて整理し、再発防止策の検討に役立てるための手法です。しかし、やり方を間違えると「犯人探し」や「抽象的な結論」で終わり、形骸化してしまいます。

本記事のポイント:

- なぜなぜ分析は「誰のせいか」ではなく「なぜ起きたか」を追求する

- 問題は具体的に定義し、経緯も整理してから分析を始める

- 「5回」にこだわらず、真因にたどり着いたら対策に移る

- テンプレートを使うことで、分析の質と再現性が向上する

- 解決策は「実行可能かどうか」を必ず確認する

まずは、本記事で紹介したテンプレートを使って、30分の分析から始めてみてください。繰り返し実践することで、チーム全体の問題解決力が向上していきます。