プロから学ぶ!AIでUXUIの未来はどう変わる?【2025年秋最新】

この記事では、ソラミチの顧問の丸山潤さんによるUXデザインの基礎についての解説動画の内容をまとめています。

今回のテーマは、「AIが変えるUXUIの未来」です。AIの進化がUXUIの現場にどんな変化をもたらすのか、主要なデザインツールの現状分析から未来のUXUI像まで、わかりやすく整理しました。

丸山さんのお話を全部聞きたいという方はYouTube動画のご視聴をおすすめします。

AI x UXUIデザインツールの現状分析

急速に進むAIの進化に、「将来的にはどうなっていくのだろう」「今ある仕事がAIに取られるのではないか」など、疑問や戸惑いを持つ方は少なくありません。

それらを一つずつ考えるためにも、まずは現在のAI×UXUIデザインツールの状況を整理してみましょう。主流から話題のものまで、5つのツールをご紹介します。

Relume(リルーム)

サイトマップ、ワイヤーフレーム、スタイルガイドまで生成できるサービスです。特にワイヤーフレーム生成に強く、PMやディレクターなどが利用することが多くあります。生成したデザインをFigmaやWebflowへエクスポート可能で、最近ではデザインのトンマナ調整も可能となりました。実務では、ワイヤーフレーム作成に活用し、Figmaで最終調整するのがおすすめの活用方法です。

Uizard(ウィザード)

AIを活用してUIデザインを高速化できるツールです。Figmaと似ているツールですが、Figmaと比べて非デザイナー職でも使いやすいことが魅力です。手書きのスケッチからUIを自動生成できる点が特徴で、色など細かい部分を含めて一気に生成できる仕様になっています。さらに、部分的な修正もプロンプト指示で柔軟な対応ができ、生成デザインをFigmaなどへエクスポート可能です。

Google Stitch

Googleが買収した「Galileo」をベースにした新サービスです。プロンプトや画像からUIデザインの自動生成ができ、Figmaへのエクスポートも可能。また、Geminiを搭載していることから、Googleのエコシステム(Firebase、Android Studioなど)に連携しやすいことが魅力です。将来的にはGoogleのサービス内で完結できるサービスとなるかもしれませんが、現段階ではまだ開発初期段階にある印象です。

Figma Make

プロンプト入力からUIデザイン、さらにはコードまで自動生成できるサービスです。内蔵されているコードエディタによって、生成したコードをその場で編集やカスタマイズできる画期的なサービスとなっています。日本語にも対応しており、すぐに実務導入できるレベルです。

Dovetail(ダブテール)

ユーザーインタビューの要約・タグ付けなど、高速で分析できるサービスです。従来、時間のかかっていた分析部分を大幅に効率化できることが特徴で、かなり実用的なサービスとなっています。例えば、タグ付け箇所を特徴別に分類したり、法人版であれば切り取り部分だけで映像を組み合わせることも可能です。

UXUIの未来を考える

私たちが今考えるべきことの一つは、AIによって変化するUXの方向性です。

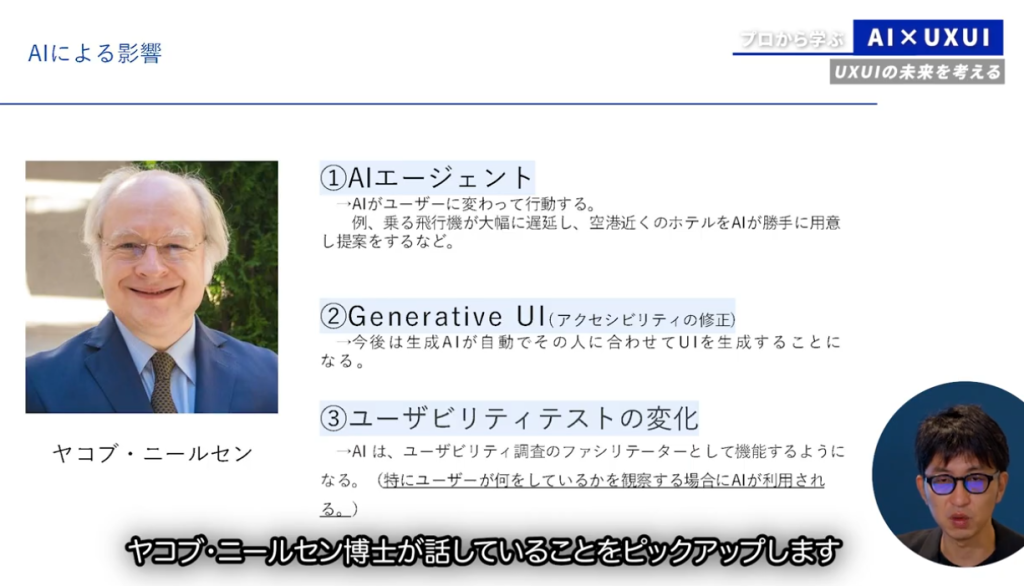

ここからは、ユーザビリティテストの先駆者・ヤコブ・ニールセン博士の見解をもとに、UXUIの未来を考えていきましょう。

AIによる3つの影響

ヤコブ・ニールセン博士が考える、AIによって大きな変化があるポイントは、以下の3つです。

- AIエージェント:AIがユーザーに代わって行動する

- Generative UI(アクセシビリティの修正):AIが自動的に個々に合うUIを生成する

- ユーザビリティテストの変化:AIがユーザビリティ調査のファシリテーターとして機能

「AIエージェント」は、たとえば乗る飛行機の遅延があった場合に、AIが自動的に近隣ホテルを提案してくれるなど、ユーザー体験の代行となるものです。

また、現時点ではユーザーの平均からUIが生成されていますが、将来的には「Generative UI」によって、年齢などよりパーソナライズ化された使い勝手をAI側が自動的に提供すると予測されます。

すでに、AIエージェントによるUXの変化で、AX(エージェントエクスペリエンス)という新しい言葉も生まれています。AXとは、AIエージェントの体験設計またはUX拡張という意味を持ち、最終的にはあらゆるデジタルプラットフォームにおいて今のUXと同じくらい不可欠になるとされています。

AIエージェントがもたらす3つの変化

では、AIエージェントによる影響について、もう少し深掘りしていきましょう。ヤコブ・ニールセン博士の見解から以下3つのポイントを解説します。

- カスタムアプリケーション

- 新しいパラダイム

- 指数関数的成長

自社専用の業務アプリをAIが自動生成していくのが、「カスタムアプリケーション」です。

たとえば、現在利用しているツールには機能としての限界があり「必要な機能がない」と感じることも多くあることでしょう。そうした点に対して、AIが自社に必要な機能を作れるように変化していくと考えられています。

「新しいパラダイム」とは、より高度でリッチなユーザー体験であり、AIエージェントがユーザーの意図を先回りして “理想体験+α” を提案してくれることです。

こうしたAIエージェントによって開発コストも大幅に削減でき、今後はWebアプリやサイトの数が爆発的に増加していくと予測されます。

Generative UIとは?

Generative UIの定義は、「ユーザーのニーズとコンテキストに合わせてカスタマイズされたエクスペリエンスを提供するため、AIによってリアルタイムで自動的に生成されるUI」です。

| Generative UI | AIが支援するデザイン | |

| 利益を得る人 | エンドユーザー | デザイナーとプロダクトチーム |

| 出力 | 特定のエンドユーザー向けにリアルタイムで生成された動的なカスタムインターフェース | AIが生成したUIデザインとコード |

| 影響 | すべてのエンドユーザーは、その瞬間の自分のニーズに合わせて構築されたUIと対話します。 | プロダクトチームは、インターフェースのアイデア創出、出力、実装を大幅に加速できます。 |

現時点において、デザイナーやプロダクトチームが生産性を高めるAIが中心となっているため、Generative UIはほとんど存在していません。しかし、今は「AIが支援するデザイン」であっても、将来的には「Generative UI」に近づいていくでしょう。

ユーザビリティの変化

オックスフォード大学の研究では、ChatGPT 3.5を使ったユーザビリティ分析において、UXスペシャリストの78%がAIの指摘に同意したという結果が出ています。

この研究は、ウェブサイト、スマートフォンアプリ、VRヘッドセットを対象にユーザビリティ調査を実施した結果をAIで分析し、UXスペシャリスト24名がレポートしたものです。

AI指摘に対する同意が高く評価されている一方で、期待していた指摘かどうかの検出率については41%に留まりましたが、最新モデルを活用すれば精度向上が期待でき、より高度なテストが可能となるはずです。

音声や画像データの組み合わせなども考慮した将来的なユーザビリティテストに関しては、AIによって80〜90%の精度に到達できると期待できます。

UXUIデザイナーの未来はどうなるのか?

AIによる自動化が進む中、「今のUXの仕事はどうなるのか」「職業そのものがなくなるのではないか」という不安の声もあがっています。

ここでは、実際に起こる変化を現実的に見据えつつ、今向き合うべきことを詳しく見ていきましょう。

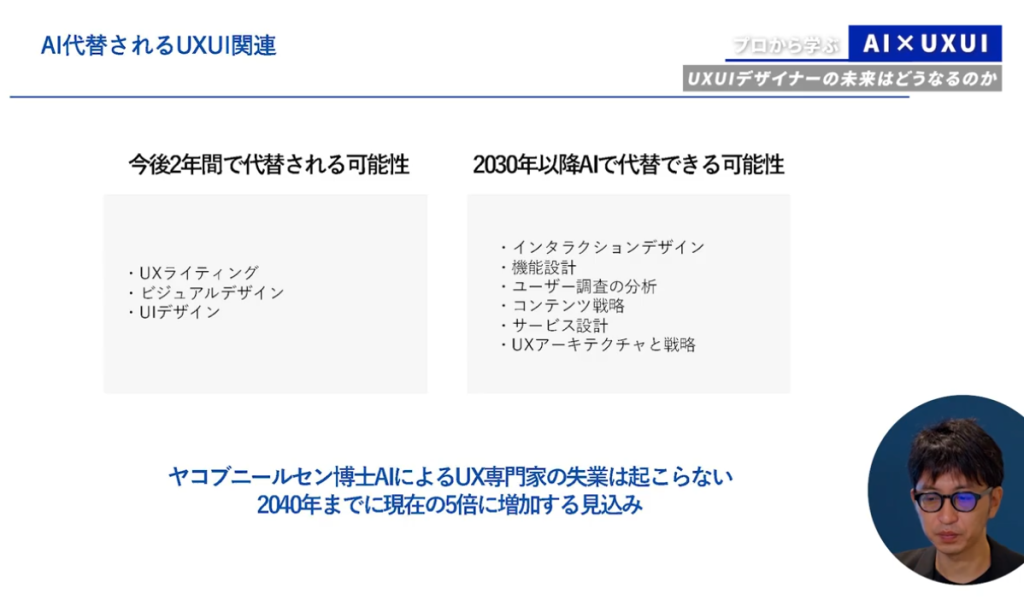

今後、AIで代替される可能性が高いもの

今後AIで代替される可能性が高いものについては、「今後2年間」と「2030年以降」で分けて予想されています。

| 今後2年間で代替の可能性 | 2030年以降に代替の可能性 |

| ・UXライティング ・ビジュアルデザイン ・UIデザイン | ・インタラクションデザイン ・機能設計・ユーザー調査の分析 ・コンテンツ戦略 ・サービス設計 ・UXアーキテクチャと戦略 |

2030年以降で考えられているものに関しても、たとえば「Dovetail」などは、ユーザー調査の分析にあたり、予想よりも短期間で代替される可能性もあります。

一方で、「AIによるUX専門家の失業は起こらない」と考えられていることも、注目すべきポイントです。

UX専門家の失業は絶対に起こらない理由

なぜ、ヤコブ・ニールセン博士は「UX専門家の失業は絶対に起こらない」と言い切るのでしょうか。その理由は、以下の2つです。

- UXが人体験であることは変わらないため

- 会社ごとに最適化されたITサービスに変わっていくため

どれだけAIが代替しても、最終的に使うのが人である以上は、人が確認しなければなりません。

さらに、AI導入によってコストが大きく削減されることにより、各企業はどんどん最適化されたITサービスを取り入れていきます。

アプリケーションの量が増加していく中、人と人の接点の職業である「UX専門家」は、2040年までに5倍に増えるとさえ言われています。

AIによる職種代替に備えるポイント

AIによる職種代替では、先ほどお伝えした「最終的に使うのは人」という部分をおさえ、スキルを磨いていけば、過度に心配する必要はありません。

将来的に進化していく技術を予想し、今のうちから必要な知識やスキルを学ぶことが成功のカギとなるでしょう。

そもそも職種というのは、時代や技術の進化で変化して当然のものです。たとえば「フラッシャー」という専門職は、スティーブ・ジョブズのAppleによる影響でなくなりました。

その際に、フラッシャーとして活躍していた人はそれぞれ自分自身のキャリアを見直し、UX領域や上流のコンサル領域に進むなど、多様なキャリアパスを実現しています。

このように「自分はどう変化するか」を自分自身で考えることが重要であり、AIの知識に関しては今こそ学ぶべきタイミングです。

AIは新たな雇用を生み出している

オックスフォード大学の研究によると、今後はAIテクノロジーを補完する下記スキルを持つ人材への需要が急増するとされています。

- テクノロジー理解

- チームワーク

- AIと協働する能力

UXUIデザインの工程には「上流」と「下流」がありますが、AIが代替しやすいのは下流の作業です。

しかし、最終的な品質管理には必ず “人の目” が必要であり、たとえUIデザインの大部分をAIが担うようになっても、品質を確認・保証できる人材は欠かせません。

また、ヤコブ・ニールセン博士が指摘するように、最終的にサービスを使うのは人間です。だからこそ、「人が触れる体験をどうデザインするか」という領域は、これからも人間のデザイナーの重要な役割として残り続けます。

さらに、AIの進化によって、かつて分業されていた作業を1人のデザイナーが一貫して担える時代が到来しています。UXUIデザイナーはこの変化をチャンスと捉え、AIと共に成長するためのスキルアップを進めていくことが求められます。

SORAMICHIスタッフからの質問コーナー

Q:今キャリアをスタートした人は、AIを使いつつも自分で手を動かすべき?

A:今はまだAIが完ぺきではありません。その点を踏まえても、自分の手でデータを扱ったりコードを書いてみたりする経験は大切です。特にデザイナーに関しては、最終的には説明するスキルも必要であるため、自分の作品を説明する体験は必ず積んでおいた方がいいです。

エンジニアについても同様で、AI任せの設計ではサーバー負荷が高いなど失敗が起きると考えます。こうした感覚をつかむためにも、まずは自分で書いてみる経験をしておきましょう。

Q:日本と海外の企業で、AIに対するスタンスの違いは?

A:海外企業は、「まずは試してみる」という傾向が強く、新しいAIツールを積極的に触って検証する文化があり、そのスピード感は非常に早いです。

一方、日本は慎重に導入する傾向がありますが、大企業が導入を始めたタイミングで、一気に他社も導入を進めるという特徴があります。そのため、現時点では導入が進んでいなくても、準備をしておかなければ、置いてかれるという印象です。もう一点、日本は学習されることに懸念を抱く企業が多いですが、基本的に法人向けのAIは学習させない機能がついています。あるいは、自社で学習させないことを選択すれば、もっと積極的にAIを活用していけるのではないかと感じています。

Q:丸山さんが実際に使っているおすすめAIツールを教えてください!

A:UX分析に関しては、先ほどご紹介したDovetailがおすすめです。実際に使っている人も多くいます。UIデザインに関しては、現時点ではまだ “これ” と言い切れるものがありませんが、プロトタイプならFigma Makeなどがいいのではないでしょうか。フレームワークを作る点では、Relumeが実用的です。

※2025年秋時点

Q:Chat GPTやGeminiなどを社内で活用するコツはありますか?

A:多くの企業で導入しているChat GPTやGeminiに関しては、実はAIを使うことで生産性を高めることができます。

たとえば要件定義のテンプレート化をしている場合には、AIに学習させることにより、簡単に自社専用の要件定義フレームワークを自動生成してくれます。あるいは、ライティング分野でも、過去のアウトプットを学習させることで、品質やトーンの統一が可能になります。

特定の社員の思考や表現を学習させることもできるので、例えば新人や若手社員が迷った際に「〇〇さんだったらどう考えるだろう」と、AIを通じて学べる仕組みが生まれます。

SORAMICHIでは、AIツール導入の支援を行っております!

気になる方はぜひお問い合わせください。